在湖南懷化的舞水河畔,流傳著一門獨特的民間藝術——舞水剪紙。這門技藝始于明末清初,因緊鄰舞水河而得名。

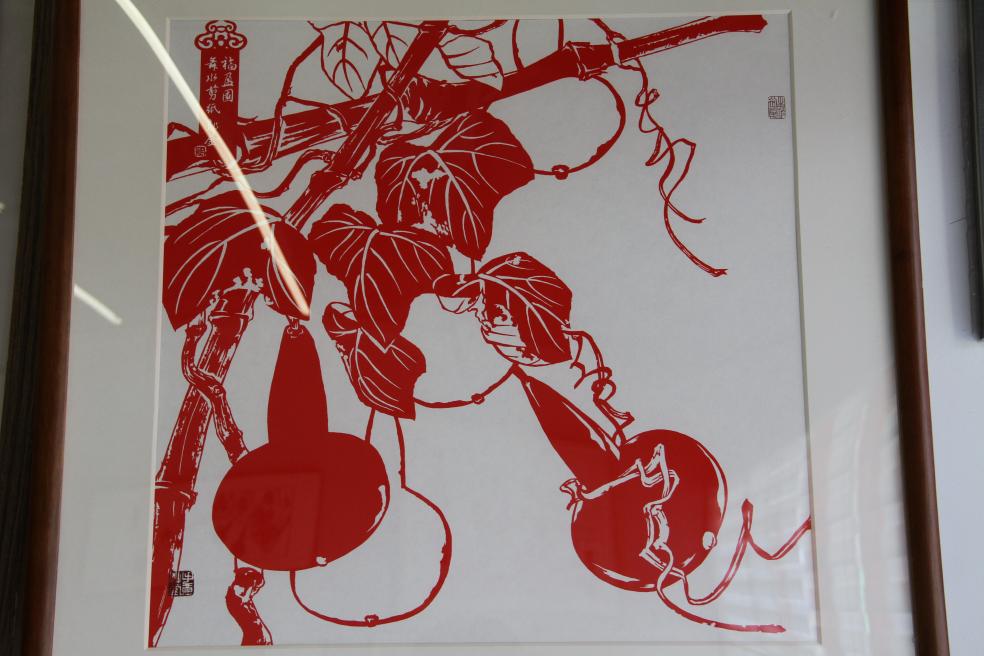

古時,沿岸百姓每逢節慶便剪紙貼窗,用“鯉魚躍龍門”祈求出航平安,以“稻穗滿倉”寄托豐收期盼。清代《辰州府志》曾記載其“紅紙裁花,沿河人家皆習之”的盛況。舞水剪紙融合了苗族刺繡的靈動與土家族織錦的厚重,河浪紋、吊腳樓等元素成為鮮明標識,在歲月中沉淀為河岸邊的文化記憶。

傳承人向我們展示了舞水剪紙的獨特流程。首先選用當地特產的韌性紅紙,用溫水浸泡后晾干,讓紙張更易剪刻。接著在紙上以毛筆勾勒圖案,這次我們嘗試的“舞水歸帆”圖,需先畫好河流曲線作為基準。讓圖案既有對稱美又暗藏變化。剪刻環節最見功力,傳承人手持特制的彎頭剪刀,剪河浪紋時手腕如流水般起伏,剪吊腳樓飛檐時則果斷利落。我們模仿著先剪內側的小船細節,再處理外圍的河岸輪廓,指尖被剪刀磨得微酸,才慢慢掌握“快剪直線、慢轉曲線”的訣竅,當展開紙張看到河浪與船帆相映成趣時,成就感油然而生。

這次探尋讓團隊深受觸動。舞水剪紙的每一刀都連著河岸邊的生活智慧,那些河浪紋里藏著先民對自然的敬畏,吊腳樓圖案中凝結著對家園的熱愛。我們發現,這門技藝的生命力不僅在于技法,更在于它始終扎根于生活。作為創新團隊,我們驚嘆于傳統圖案中蘊含的地域密碼——舞水剪紙用藝術語言記錄著河流與人文的共生。這啟示我們,創新不應脫離文化土壤,舞水剪紙的地域特色、生活氣息,恰是現代設計中珍貴的靈感源泉。傳承非遺不是復刻過去,而是要像舞水河一樣,讓傳統技藝在當代創新中流淌出新的生命力,讓河岸邊的剪紙藝術繼續講述時代的故事。