兩千多年前,峽江兩岸的集體勞作中,鑼鼓師傅們擊鼓敲鑼、邊唱邊舞,為辛勞的人們提神解乏,讓單調的農事變得熱鬧起來,這便是薅草鑼鼓的由來。如今,這項古老的民間藝術已成為省級非物質文化遺產,承載著獨特的巴楚韻味。

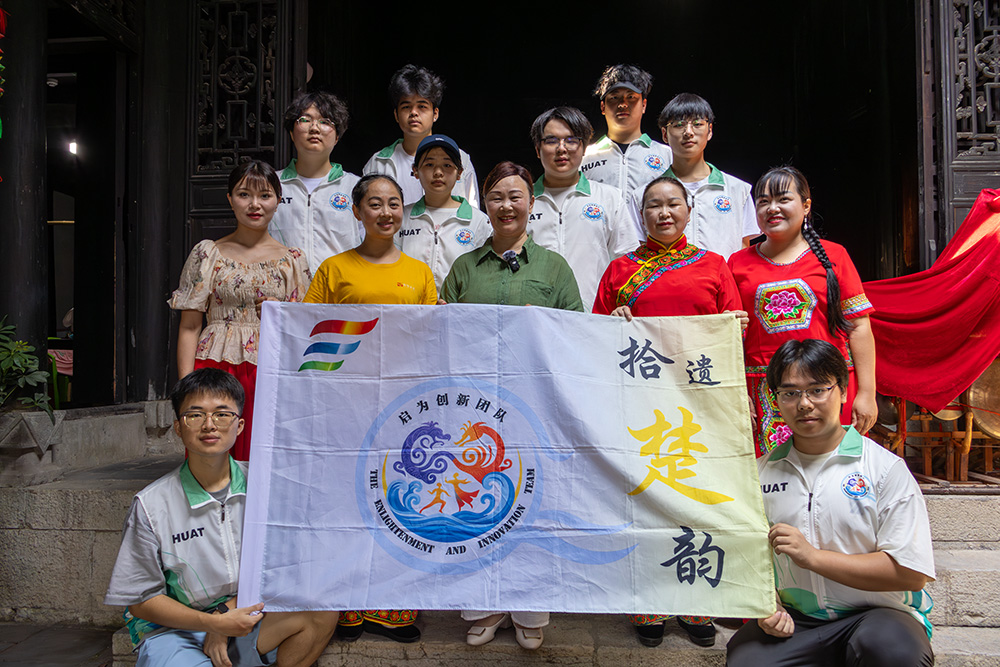

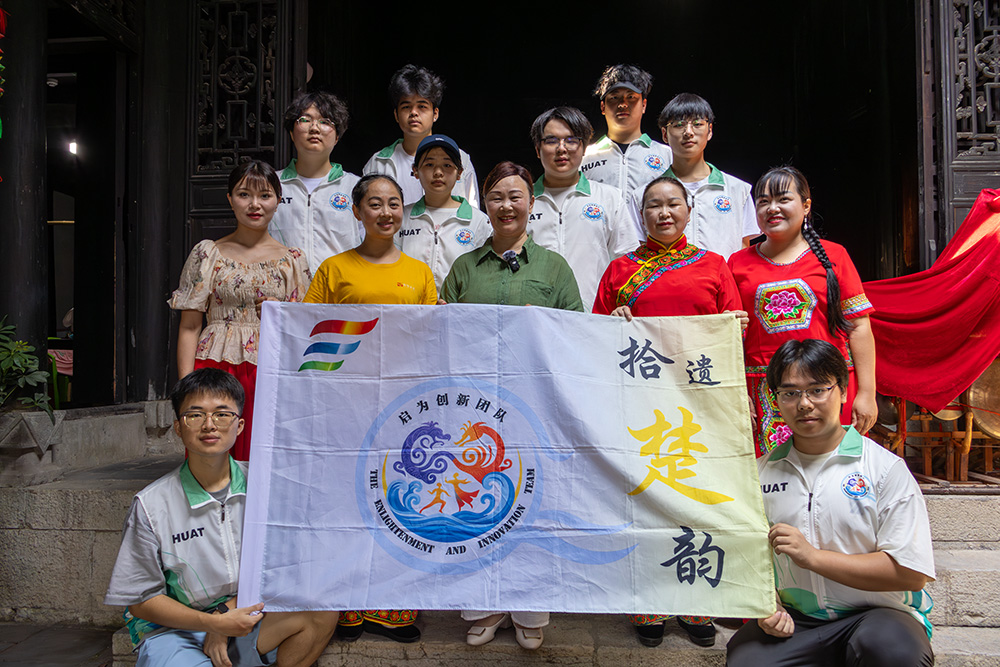

7月8日上午,湖北汽車工業學院“拾遺楚韻·啟為創新”非遺調研團隊來到屈原祠,親身感受了這份穿越百年的文化魅力。在祠內的小型舞臺上,幾位身著傳統服飾的藝人依次就位,鼓槌落下、銅鑼敲響的瞬間,清脆激昂的節奏便打破了祠內的寧靜。領唱者一開嗓,悠揚的曲調便隨之而出,質樸的歌詞里滿是往昔農耕生活的印記。盡管場地不大、觀眾不多,但藝人們的每一個動作、每一句唱腔都飽含深情,將傳統藝術的韻味展現得淋漓盡致,團隊成員們還欣賞到了經典曲目《漁夫戲蚌》的表演。

表演結束后,調研團隊有幸采訪到了非遺傳承人羅留英老師。羅老師不僅分享了自己跟隨祖輩學習、傳承這項技藝的小故事,還講述了薅草鑼鼓在當下的傳承現狀。她提到,這些年自己一直努力讓更多人認識和喜愛薅草鑼鼓,也收了不少徒弟,但年輕人對傳統文化的關注度不夠,還是讓這項遺產面臨著傳承的壓力,她真心希望能有更多人愿意接過這份熱愛,讓這些歌謠能一直傳唱下去。

這次調研讓團隊成員們深受觸動,大家深刻感受到,薅草鑼鼓里藏著的不僅是過去的勞作記憶,更是古峽江居民對美好生活的向往。它見證了巴楚文化的交融,也連接著三峽地區的文化脈絡。作為青年一代,大家都希望能為這份文化的傳承出一份力,讓這穿越百年的號子在新時代依然能煥發光彩,而不是慢慢變成老人們口中“消失的過去”。