“民族要復興,鄉村必振興。”鄉村振興是實現中華民族偉大復興的重要基石,而農業綠色發展則是鄉村振興的鮮明底色與必由之路。在農業綠色發展的時代浪潮下,農村地膜作為保障農作物增產、促進農業高效生產的重要生產資料,其規范使用與污染治理問題愈發受到社會各界廣泛關注,已然成為關乎農業可持續發展、生態環境保護以及農民切身利益的關鍵議題。然而,部分地區地膜使用不規范、回收處理不到位等問題逐步顯現,廢舊地膜殘留造成的“白色污染”,不僅影響土壤結構和耕地質量,也制約著農業生態環境的持續改善,對農業綠色發展形成潛在阻礙。

大棚深處察地膜實況,田埂之間探種植實情 2025年7月19日,“塑法清源,土有新生”鄉村振興實踐團的成員們前往南京市江寧區谷里街道蔬菜高質量發展示范基地,聚焦地膜使用和管理規范助力綠色農業發展,圍繞大棚種植技術應用、地膜使用與管理等情況開展實地調研、農戶采訪與問卷發放等工作。

七月的陽光穿過大棚薄膜,在菜畦間投下斑駁光影。沒有會議室里的寒暄客套,調研就在壟溝邊、田埂上、滴著汗珠的蔬菜大棚下展開。隊員們提提褲腳,俯身穿梭于各個大棚,細致觀察地膜的鋪設方式、材質特性,記錄不同區域地膜的破損程度與使用周期。

調研發現,基地大棚種植已形成穩定模式:以番茄為例,單棚日產量可達30-40斤,采摘環節采用人工操作以保障果實品質;地膜應用廣泛,每畝用量約10斤,每年更換一次,在保水、保溫、防雜草方面發揮關鍵作用;部分大棚配套滴灌系統,與地膜形成供水和保水協同模式,既實現精準灌溉,又減少水分流失,有效提升種植效率。同時,隊員們也注意到,田間散落的廢舊地膜碎片較為常見,暴露出回收環節的薄弱。

團隊成員實地調研地膜使用情況

在江寧區谷里街道,實踐團成員們走進大棚,與正在采摘番茄的農戶一同勞作,在指尖翻飛的采摘間隙拉起家常,從地膜的實際效用聊到處理難題。“這地膜保水保肥,種番茄離不了,一畝地得用十來斤,一年一換”,一位有著二十多年務農經驗的農戶邊摘邊說,額角的汗珠混著笑意滾落,“就是舊膜麻煩,輕飄飄的不好收拾,賣廢品幾毛錢一斤不值當,攢多了就點火燒了,省事兒”。

當問及是否知道焚燒地膜不合規時,農戶們大多擺擺手:“聽說過不讓燒,但村里沒設回收點,不燒扔哪兒去?”有農戶指著田埂邊散落的地膜碎片嘆氣:“不是不想弄干凈,收這玩意兒費工,又沒補貼,忙活一天不如多摘兩筐菜實在。”交談中,不少農戶提到,要是能有專人上門收、給點補貼,或者提供方便的回收工具,他們也愿意配合規范處理。

田埂上的對話,讓實踐團成員們真切感受到農戶對地膜的依賴與對處理難題的無奈——環保意愿與現實成本的矛盾,正是地膜治理需要破解的核心癥結。

團隊成員采訪農戶

在橫溪街道環保所,實踐團成員與在場的環保員圍繞農膜使用規模、回收網絡、政策執行等核心問題進行了訪談交流。環保員向隊員們介紹了橫溪街道當前的農膜使用情況與三級回收機制,在政策執行層面,街道推行的“以舊換新”補貼機制以及全流程監管體系使隊員們看到了治理的創新思路。針對微塑料污染的防治,環保員向隊員們介紹了立體化宣傳、技術攻堅、執法協同的三措并舉治理路徑,描繪了未來綠色發展的美好藍圖。

團隊成員采訪環保員

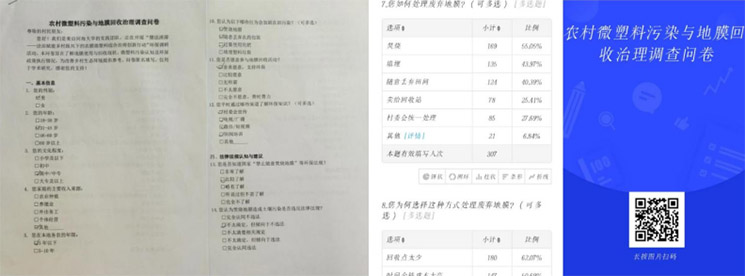

為系統掌握地膜使用及污染治理的整體情況,實踐團隊面向當地農戶和環保局工作人員等人線上線下發放問卷目前共計327份,回收有效問卷327份,全面覆蓋地膜使用頻率、處理方式、環保認知及政策需求等維度。

數據顯示,地膜使用依賴度高,但處理方式粗放,55.05%的農戶選擇焚燒,43.97%的農戶選擇填埋,還有40.39%的農戶更是選擇隨意丟棄,規范回收的比例不足五成;62.07%的農戶認為“回收點太少”是主要障礙。問卷結果表明,大多數農戶的環保與法律認知薄弱,僅24.43%的農戶清楚地膜殘留的污染危害,14.01%的農戶了解“禁止焚燒”法規;但農戶們的政策支持意愿大多較為強烈,67.43%的農戶贊成出臺回收補貼法規,還有62.87%的農戶希望政府配備免費回收工具。

這些數據印證了實地調研與農戶采訪的結論,凸顯當前地膜治理的核心痛點:回收體系缺位、成本過高、認知不足,同時也反映出農戶對完善政策支持與服務體系的迫切需求,為后續針對性施策提供了數據支撐。

調查問卷及統計結果

2025年8月15日,暑氣未消,“塑法清源,土有新生”鄉村振興實踐團的成員們帶著精心準備的普法材料,專程來到南京市江寧區橫溪街道環保所,以一場干貨滿滿的普法講座為核心活動,正式開啟探索農膜科學回收長效機制的實踐之旅,旨在為當地農業生態安全筑牢堅實的法治屏障。

講座現場,實踐團成員結合PPT演示與案例講解,先從農膜微塑料的現實問題切入——通過展示當地農田土壤中農膜殘留的實拍圖片、引用農業部門監測的微塑料污染數據,直觀呈現農膜降解不徹底、在土壤中遷移擴散的“隱形侵蝕”危害,讓在場的環保工作人員與部分參會農戶清晰認識到:農膜微塑料不僅會破壞土壤微生態平衡、阻斷養分循環,還會干擾農作物根系發育,直接影響農產品品質與安全,切實關聯著農業可持續發展根基。

隨后,講座圍繞《土壤污染防治法》中關于農業面源污染防治的條款、《農用薄膜管理辦法》里對農膜生產、銷售、使用、回收的全流程規定,逐條拆解法律要求,并結合周邊地區“農戶隨意丟棄廢舊農膜被處罰”“企業未履行農膜回收義務被追責”等典型案例,系統闡述了不同主體在農膜治理中的法律責任與義務。

講座尾聲,實踐團特別強調“誰污染誰治理”的核心原則,明確劃分權責邊界:農戶需優先選用合格可回收農膜,按規范使用并主動交售廢舊農膜;農膜生產企業需承擔回收主體責任,建立回收網點;政府部門需牽頭完善回收體系、加強執法監管。通過清晰的權責梳理,現場人員對農膜治理的法律要求有了更深刻的認知,進一步推動“依法用膜、主動護膜”的社會共識在基層落地。

團隊成員開展普法講座

從大棚種植的技術細節,到舊地膜處理的現實困境,此次調研讓團隊成員深刻意識到,鄉村振興不僅需要農業技術的支持,更離不開法律與政策的護航。下一步,本團隊將以專業視角持續關注農村地膜問題,推動相關法律政策的完善與落實,號召各方責任主體通過強化監管、完善回收體系、推廣綠色替代技術等舉措,破解地膜污染難題,推動形成“源頭管控、過程減量、末端治理”的長效機制,確保農業生產與生態保護協同推進,為鄉村全面振興筑牢生態根基。

團隊成員實踐合影

文案|“塑法清源,土有新生”鄉村振興實踐團

圖片|“塑法清源,土有新生”鄉村振興實踐團