為深入挖掘大運河江蘇文化帶的歷史底蘊與民族團結進步故事,7月20日,淮陰工學院機械與材料工程學院的“運河同心”實踐隊深入中國漕運博物館,體驗京杭大運河的歷史價值、工程智慧、經濟功能與文化意義。這座因運河而興的千年商埠,不僅見證了南北商貿的繁榮,更在歷史長河中譜寫了多民族交往交流交融的生動篇章。

京杭大運河是中國古代最長的人工運河,北起北京南至杭州,貫通五大水系,2014年列入世界文化遺產,是古代南北漕運的核心通道。淮安作為京杭大運河的“運河之都”,憑借黃淮運交匯的地理樞紐地委和明清漕運總督駐地的行政中樞功能,成為古代南糧北調、鹽運集散的核心節點,并在現代以智慧航運與文化遺產保護延續著運河的千年價值。

淮陰工學院機械與材料工程學院“運河同心”實踐隊以江蘇省淮安市的中國漕運博物館為始發站,開展暑期社會實踐活動,探尋千年運河背后的科技智慧與民族團結精神。

圖1實踐隊員觀看學習漕運歷史視頻

這支由不同專業大學生組成的志愿隊,帶著對大運河文化遺產保護與鄉村振興融合發展的熱忱,走進江蘇淮安中國漕運博物館參與“運河同心”社會實踐活動。他們在講解員帶領下參觀“漕運制度沿革”“運河水利工程”等展廳,體驗VR"虛擬漕運航行",用三維建模數字化復原文物,與博物館團隊探討智能節水系統應用;跨學科交流中,歷史系學生解析"南船北馬"對現代物流的影響,隊員們提出區塊鏈構建文化遺產數字檔案的構想。活動尾聲,同學們提出“運河文旅數字導覽系統”的設想,以AR技術助力大運河文化帶與鄉村文旅融合發展,既深化了對運河文化的認知,更堅定了用科技賦能傳統文化的使命感。

圖2參觀淮安古城與內部水系模型

在漕運博物館內,實踐隊的成員們沿著歷史長廊追溯大運河的科技演變,從春秋戰國時期的原始舟楫到隋唐時期標準化漕船的規模化應用,一件件展品展現了古代工匠對材料力學與船舶制造的精妙把控。明代“寶船廠遺址”復原模型前,成員們駐足驚嘆,明代鄭和下西洋所用寶船長達百米,其船體采用楠木與桐油浸泡工藝,防水性與抗腐性極強。“古人憑借對自然材料的深刻理解,創造出跨越時代的工程奇跡。”金屬材料專業的同學們不禁感慨道,“這讓我們更加敬畏傳統技藝中的科學智慧。”

圖3鑒賞相關運河文物

此次漕運博物館的“運河同心”實踐,不僅是一次跨越古今的文化對話,更是時代青年用科技賦能鄉村振興的生動注腳。當三維建模讓殘損的漕船重展雄姿,當VR技術帶觀眾“穿越”漕運碼頭,當區塊鏈為千年文物筑牢數字防線——這些藏在博物館里的科技密碼,正悄然激活運河文化的時代生命力。隊員們在與研究員、非遺傳承人、文旅從業者的思維碰撞中深刻體會到:鄉村振興的畫卷里,既要繪就田園風光的詩意,更要寫下文化傳承的注腳;而青年一代的使命,便是用所學所知架起傳統與現代的橋梁,讓古老運河的智慧在創新中煥發新生。

圖4感應觸發技術觀看中國水系圖

中國漕運博物館仿若乘一舟穿越千年——序廳的動態投影與沙盤瞬間鋪展漕船如織的盛景,千年載運展廳的漕舫模型與互動桌帶來多維感官體驗,萬件瓷片與修復瓷器訴說南北商貿的文明碰撞,清江閘模型揭開古人“天人合一”的治水智慧,AR復原的漕運碼頭更讓虛擬人物演繹出民族交融的生動圖景。這場穿越之旅終讓人明白:漕運不僅是古代中國的經濟動脈,更是文明傳承的基因密碼,千年智慧至今仍在歲月里奔涌。

在河下古鎮實地走訪時,成員們觀察到明清建筑中特有的“減柱造”技藝——通過巧妙的結構設計減少梁柱數量,既提升空間利用率,又增強抗震性能。隊長表示:“古代工程師因地制宜的創新思維,對我們現代材料輕量化研究仍有啟發。如何將傳統智慧融入現代工程倫理,是我們需要思考的時代命題。”

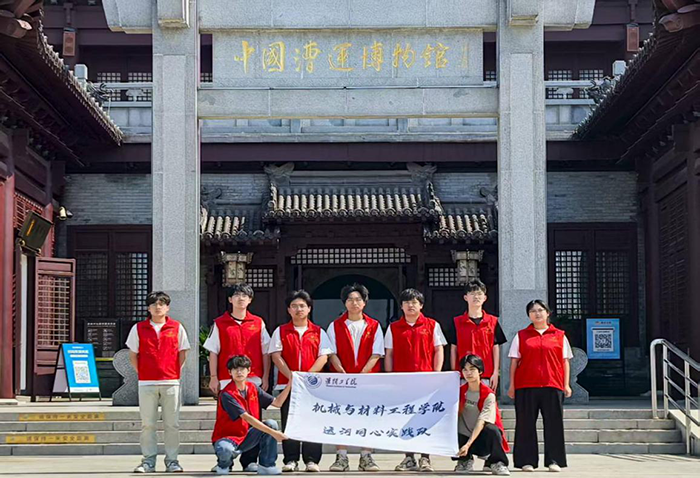

圖5團隊館外合照

千年漕運的風,正拂過這群年輕人的肩頭;而他們眼中的光,已在運河兩岸點亮新的希望。正如他們在留言簿上寫下的:“我們不僅是運河故事的傾聽者,更要成為書寫者——用科技為墨,以文化為紙,讓鄉村振興的大地上,飄滿千年運河的清香。”

編輯:豐俊 季旭 盛秋實

排版:季旭 丁昊

攝影:王義智