淮北師范大學“童心筑夢”社會實踐團隊于7月16日至20日深入安徽省蕭縣,開展為期五天的“心理賦能+文化潤心”留守兒童心理健康成長“三下鄉”社會實踐活動。

這支由7名計算機專業學生組成的團隊,聚焦留守兒童心理發展與文化認同需求,通過心理健康篩查、團體心理輔導、紅色故事沉浸式演繹、非遺剪紙體驗等多元化活動,既系統評估留守兒童情緒管理與社交能力現狀,更以專業力量搭建“心理疏導—文化浸潤—社會支持”的全鏈條干預模式,推動心理健康服務與鄉村文化振興深度融合,讓積極心態成為成長路上的“穩壓器”,讓傳統文化化作心靈滋養的“營養劑”,為留守兒童全面發展注入青春暖流。

童心繪夢話心聲,攜手同行護成長

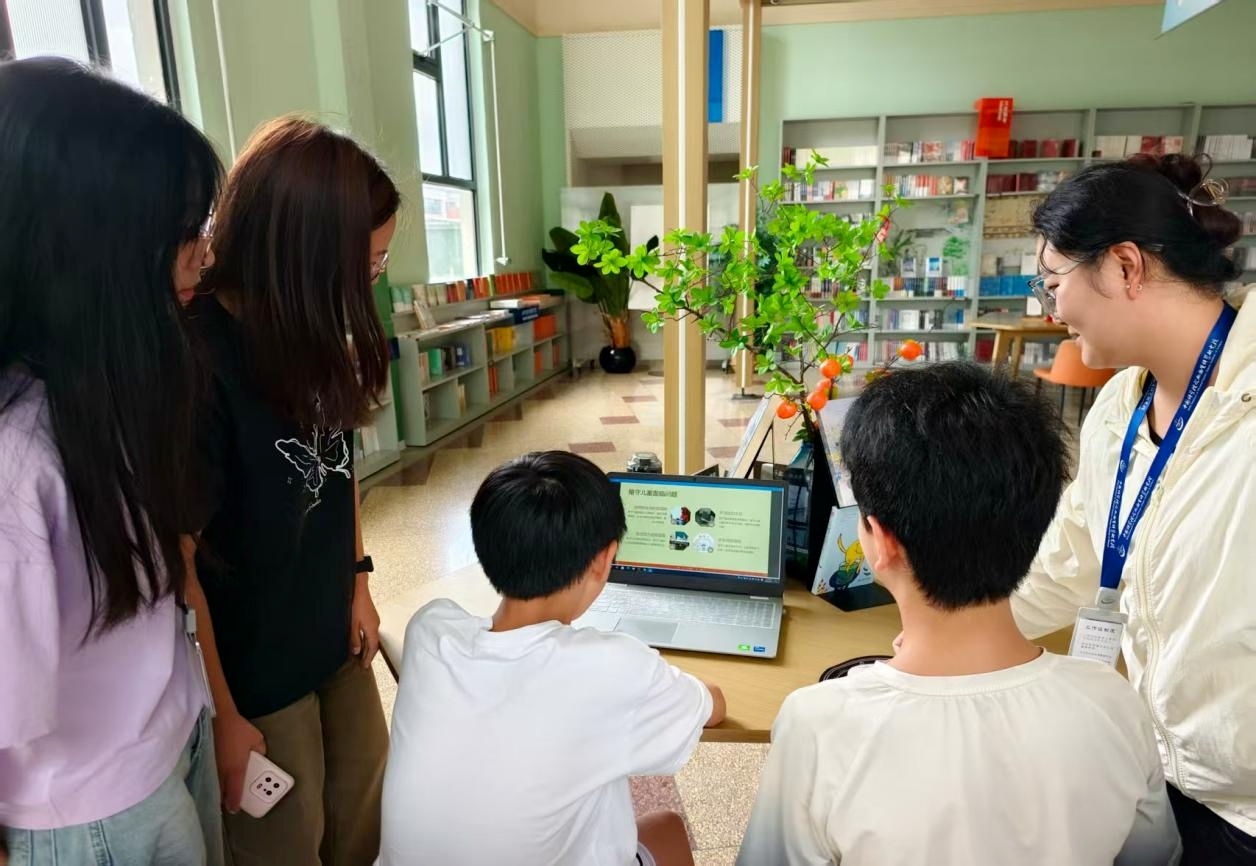

團隊在村委會開啟首場心理健康教育宣傳活動。活動現場,團隊成員充分發揮專業優勢,創新性地將計算機技術與心理輔導相結合。他們開發的情緒識別小程序通過分析兒童繪畫作品中的色彩運用和構圖特征,為每位參與者生成個性化的心理狀態評估報告。同時,志愿者們還精心設計了“數字故事會”環節,借助多媒體設備講述生動有趣的寓言故事,引導孩子們認識并表達自己的情緒。活動結束后,團隊在村委會設立了“心靈e站”數字互動平臺。該平臺包含匿名留言、在線心理咨詢、成長日記等功能模塊,孩子們可以通過村委會的終端設備隨時與志愿者團隊保持聯系。團隊負責人鄭老師表示:“我們將定期遠程維護系統,確保這個數字關愛平臺長期有效運行。”團隊后續將通過云端數據庫持續跟蹤孩子們的心理健康狀況,為鄉村留守兒童提供長效心理關愛服務。

圖為團隊對鄉村留守兒童進行心理健康教育宣傳。張瑩瑩攝

紅史分享傳薪火,童志隊心共奮進

團隊組織開展了一場別開生面的紅色分享會,將黨史傳承教育融入生動的故事中,讓孩子們和隊員們一同感受革命精神的力量。分享會在當地社區活動中心舉行,隊員們提前布置好了場地。活動開始后,講解員生動敘述戰役歷史,在講解員的生動講述中,那段硝煙彌漫的戰役歷史變得鮮活起來。在這片土地上,無數革命先烈為了新中國的成立,拋頭顱、灑熱血,譜寫了一曲曲英雄贊歌。活動結束后,孩子們排著隊走出活動中心,一路上還在興奮地討論著剛才聽到的故事。他們紛紛表示,通過這次參觀學習,知道了今天的幸福生活來之不易,深刻感受到了革命先輩的堅韌精神。隊員們也聚集在一起,交流著各自的感受。隊員小孫說:“革命先烈們太偉大了,我們一定要以他們為榜樣,堅定理想信念,牢記初心使命。”夕陽的余暉灑在他們身上,仿佛為他們鍍上了一層金色的光芒,也照亮了他們前行的道路。

圖為團隊為鄉村留守兒童講解紅色歷史文化故事。張雨軒攝

非遺剪紙潤童心,能量禮包暖留守

在活動的最后環節,團隊成員精心設計了靈璧剪紙體驗活動,帶領孩子們近距離感受這項傳統非遺技藝的魅力。志愿者們首先通過生動有趣的講解和示范,向孩子們介紹了靈璧剪紙的歷史淵源和藝術特色。看到志愿者們手中翻飛的紅紙轉眼變成栩栩如生的圖案,孩子們都睜大了好奇的眼睛,迫不及待地想要嘗試。 在動手環節,團隊成員分組指導孩子們進行創作。一個小男孩專注地剪出了五角星的形狀,驕傲地說要帶回家貼在墻上。活動現場充滿歡聲笑語,孩子們天馬行空的想象力讓傳統剪紙煥發出新的活力。

活動接近尾聲時,團隊為每位孩子送上了精心準備的“心理能量包”。接過裝有勵志繪本和減壓玩具的禮包,孩子們臉上洋溢著幸福的笑容。一個小姑娘緊緊抱著繪本說:“我晚上要讀給奶奶聽!”更讓人感動的是,團隊成員將活動中的精彩瞬間剪輯成視頻,通過新媒體平臺發布,真實記錄了孩子們從靦腆到開朗的轉變過程。

圖為團隊帶領鄉村留守兒童體驗靈璧剪紙。王璐瑤攝

圖為活動結束后團隊成員合影留念。葛博昂攝

此次實踐以國家心理健康專項行動為指導,構建了“心理韌性—文化認同—社會適應”三位一體的留守兒童賦能體系。一方面,通過心理健康干預,緩解了兒童因親情缺失產生的孤獨感;另一方面,將非遺剪紙與紅色教育融入活動,以文化滋養心靈,以黨史錘煉品格。當地村干部反饋:“活動填補了留守兒童情感空缺,這種‘心理+文化+紅色教育’的模式值得推廣。”未來,團隊將持續跟進參與鄉村留守兒童的心理狀態,讓溫暖一直延續。

(通訊員 周君 孫佳敏 丁嘉敏)