為賡續紅色血脈、厚植家國情懷,2025年暑期,來自淮北師范大學點亮八皖實踐團的張詩語同學來到了宣城市烈士陵園,在這里進行了一場以“

深耕八皖沃土,云聚紅跡鑄新篇”為主題的“三下鄉”社會實踐活動。通過沉浸式參訪、史料研學和志愿服務,在追尋紅色足跡中體悟信仰力量,于躬身實踐中砥礪青春擔當,踐行新時代青年的責任。

重走紅色足跡,賡續革命血脈 宣城市烈士陵園位于宣州區養賢鄉大山庵村馬山路,占地160畝,是安徽省級愛國主義教育示范基地。這座始建于1952年的烈士陵園,歷經1992年、2015年兩次遷建,如今已成為皖南地區規模最大的烈士紀念設施集群。園內安葬著渡江戰役犧牲的王恩慶等革命先烈,珍藏祖晨、向陽等52位烈士的128件珍貴遺物,無聲訴說著蕩氣回腸的紅色史詩。

革命烈士紀念碑(通訊員張詩語攝)

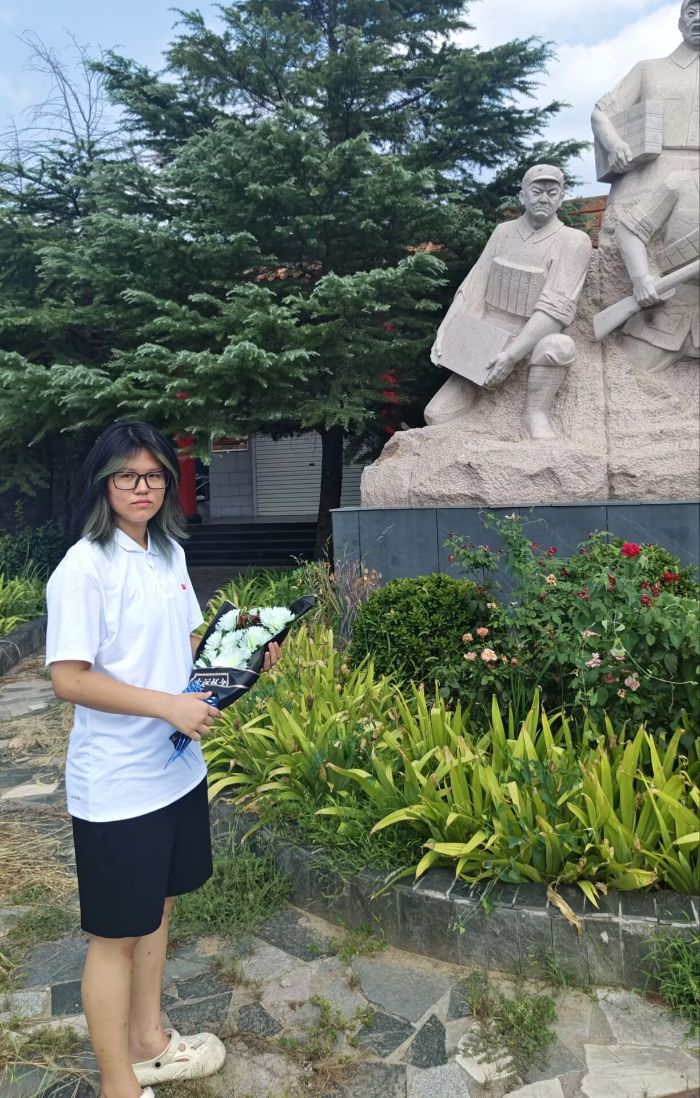

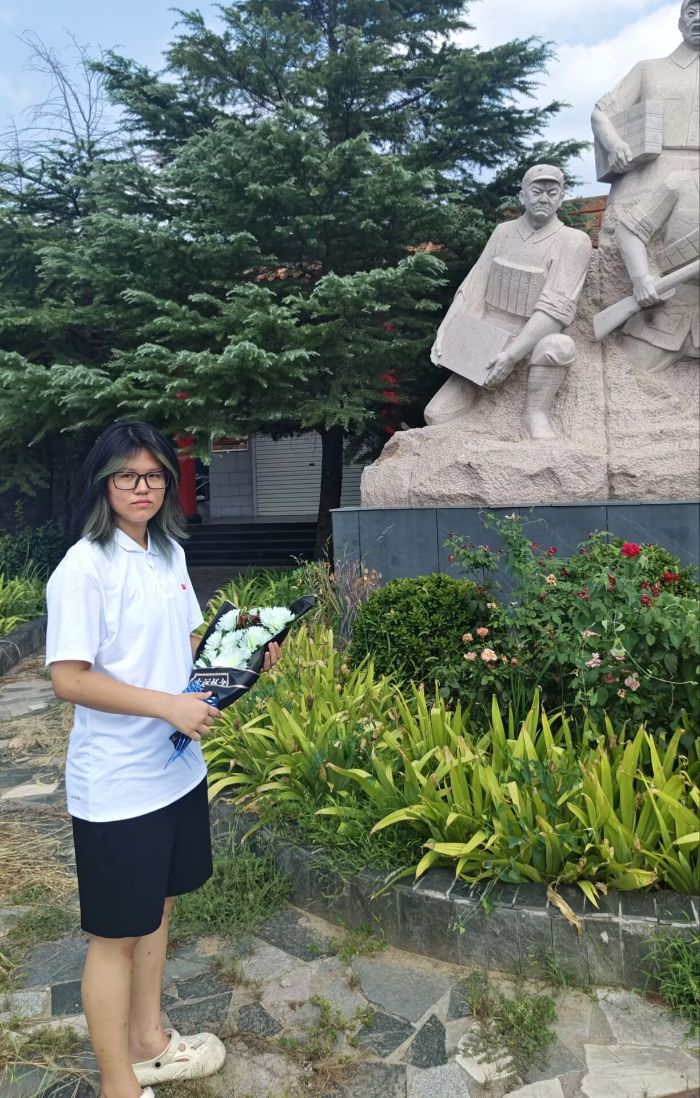

實踐活動前期,張詩語同學走進宣城市烈士陵園核心紀念區。2400平方米的廣場中央,矗立著高26.8米的姊妹塔紀念碑。雙塔形如出鞘刀劍,與敬亭山宋代雙塔遙相呼應,碑身鐫刻的“皖南事變死難烈士永垂不朽”題詞,象征著革命精神穿越古今的傳承。在莊嚴肅穆的革命烈士紀念碑前,她向長眠于此的革命先烈深深鞠躬,隨后獻上親手制作的小白花,以此表達對革命戰爭年代宣城英烈的緬懷與敬意。

圖為實踐團團員為烈士獻花(通訊員張詩語攝)

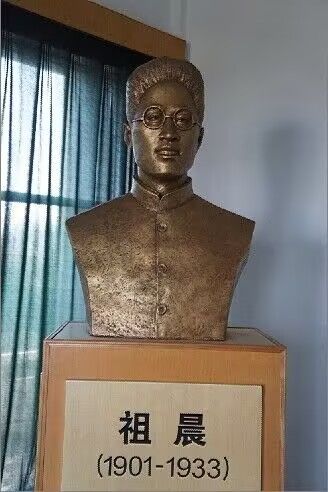

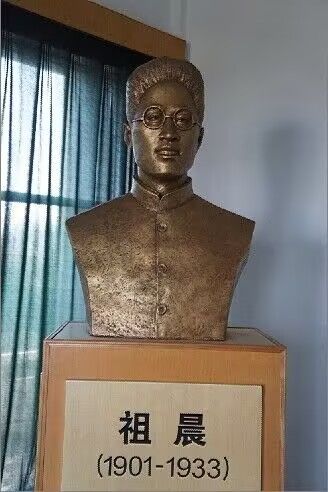

深研英烈遺物,解碼紅色基因 陵園講解員的引導下,張詩語同學參觀了烈士紀念館。1200平方米的展館內,各個主題陳列震撼人心。在渡江英烈專區,陳列著王恩慶烈士的生平資料。這位1949年犧牲的戰士,因墓碑字跡模糊被誤記七十余載,經宣州區退役軍人事務局與尋親志愿者三年考證,終使河北滄州烈屬圓了祭掃夙愿;在向陽烈士專廳,展示了24歲共產黨員張企衡(化名向陽)的抗戰手稿。在1945年,為掩護宣城林家崗村民,他孤身引開敵軍,為國家,為人民,壯烈犧牲!在皖南星火展區,呈現著祖晨烈士1927年創建皖南首個黨支部的革命足跡。

圖為烈士雕像與遺物(通訊員張詩語攝)

館內一張張泛黃的照片、一件件承載歷史的實物、一段段感人至深的文字,生動再現了宣城地區革命先輩們在烽火歲月中為民族獨立、人民解放浴血奮戰的英勇事跡。參觀過程中,張詩語同學深刻領悟到:宣城英烈們“堅定信仰、不畏犧牲、敢于斗爭”的精神密碼,正是新時代青年亟待傳承的靈魂火炬。

踐守知行合一,踐行青春誓言 實踐后期,張詩語主動加入陵園志愿服務。協助工作人員整理史料電子檔案,為參觀者提供義務講解服務,并在宣城市博物館參與紅色主題布展協作。通過向游客講述梅大棟、祖晨等本土英烈故事,將紅色記憶轉化為鮮活思政教材。活動中,她還通過拍攝短視頻、撰寫感悟等方式,記錄下陵園的紅色故事,并在社交平臺分享,呼吁更多同齡人關注本地革命歷史,傳承先烈精神。張詩語同學表示:“一個人的實踐或許微小,但只要能讓更多人了解身邊的紅色記憶,就是有意義的。”

此次宣城市烈士陵園之行,是張詩語同學參與“三下鄉”社會實踐的生動實踐。通過近距離觸摸歷史、感悟英烈精神,她深刻認識到,青年一代唯有銘記歷史、傳承紅色基因,才能在新時代的征程中找準方向、勇毅前行。未來,她將把此次實踐的收獲轉化為學習和成長的動力,以實際行動踐行“請黨放心,強國有我”的青春誓言。